骨折的治疗方式一般采用"三步阶梯疗法",彻底打破的传统疗法的局限性,骨折病人的典型表现是伤后出现局部变形、肢体等出现异常运动、移动肢体时可听到骨擦音,此外,伤口剧痛,局部肿胀、淤血,伤后出现运动障碍……[症状] [诊断] [治疗] [康复]

不同部位骨折的临床表现

骨折的临床表现

全身表现

(1)发热症状:骨折后一般体温正常,出血量较大的骨折,血肿吸收时,体温略有升高,但一般不超过38℃,开放性骨折体温升高时,应考虑感染的可能。

(2)产生休克症状:骨折所致的休克主要原因是出血,特别是骨盆骨折、股骨骨折和多发性骨折,其出血量大者可达2000ml以上。严重的开放性骨折或并发重要内脏器官损伤时亦可导致休克。

局部表现

1、骨折的一般表现为局部疼痛、肿胀和功能障碍。骨折时,骨髓、骨膜及周围组织血管破裂出血,在骨折处形成血肿,以及软组织损伤所致水肿,使患肢严重肿胀,甚至出现张力性水疱和皮下瘀斑,由于血红蛋白的分解,可呈紫色、青色或黄色。骨折局部出现剧烈疼痛,特别是移动患肢时加剧。局部肿胀和疼痛使患肢活动受限,如为完全性骨折,可使受伤肢体活动功能完全丧失。

2、骨折的特有体征

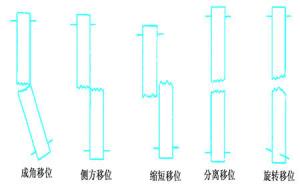

(1)畸形:骨折段移位可使患肢外形发生改变,主要表现为短缩、成角或旋转。

(2)异常活动:正常情况下肢体不能活动的部位,骨折后出现不正常的活动。

(3)骨擦音或骨擦感:骨折后,两骨折端相互摩擦时,可产生骨摈音或骨擦感。

不同部位骨折的临床表现

(1)肱骨髁上骨折:多因间接暴力引起,骨折如无移位,多有肘部疼痛,肿胀,局部有压痛,肘关节活动功能障碍。有移位骨折 时,局部疼痛、肿胀较明显,出现异常活动,可听见骨擦音。伸直型骨折肘部常呈半伸位,肘后突起,呈靴形肘畸形,在肘前可摸到突出的骨折近端。有血管损伤(受压或刺激)的患者,手部皮肤颜色会变苍白或变暗,温度变凉,皮肤感觉减退,手指或手腕部活动障碍。最早出现且最主要的症状是被动伸指时引起剧痛,这时应及时拍X线片以确诊。

(2)肱骨外上髁骨折:骨折后关节外侧迅速出现明显肿胀、疼痛和活动受限,有时可摸到活动的骨块。肘关节呈半屈位,活动时疼痛加剧。拍X线片可明确确诊。

(3)桡、尺骨干双骨折:亦称手骨两胫俱断或前臂双骨折。直接或间接暴力均可造成桡、尺骨干双骨折,骨折部位多发生于前臂中1/3和下1/3部。桡、尺骨干双骨折后局部疼痛、肿胀,前臂活动功能丧失,动则疼痛加剧。有移位的完全骨折,前臂可见短缩 、成角或旋转畸形,有骨擦音,前臂旋转功能丧失。开放骨折可见骨折端戳出皮肤,伤口一般较小,外露的骨折端有时可自行回纳到伤口内。

(4)桡骨下端骨折:桡骨下端骨折是指桡骨远侧3厘米范围内的各种骨折,直接暴力和间接暴力均可造成桡骨下端骨折,但以间 接暴力最为多见。桡骨下端骨折后,腕关节上方有明显肿胀、疼痛,桡骨下端压痛明显,有纵向叩击痛,手指做握拳动作时疼痛加重,腕关节功能部分或完全丧失,有移位骨折时常有典型畸形。移位明显者,手部侧面可见“餐叉”样畸形,正面观可呈“枪刺刀 ”状畸形。腕关节及手指伸屈功能常受不同程度的影响,部分病例表现为严重粉碎性骨折。

(5)手舟骨骨折:手舟骨骨折多为间接暴力所致。骨折后,腕背侧疼痛、肿胀,尤以隐窝处明显,腕关节活动功能障碍。将腕关节桡侧倾,屈曲拇指和示食(食指)而叩击其掌指关节时可引起腕部疼痛加剧。手舟骨骨折容易漏诊,为明确诊断,应及时进行X线摄 片。手舟骨骨折可分为三种类型:①手舟骨结节骨折。属手舟骨远端骨折,一般愈合良好。②手舟骨腰部骨折。因局部血运不良, 一般愈合缓慢。③手舟骨近端骨折。近端骨折块受血运影响,易发生不愈合及缺血性坏死。

(6)掌骨骨折:骨折后局部肿胀、疼痛和掌指关节伸屈功能障碍。触摸骨折局部有明显压痛,纵压或叩击掌骨头时疼痛加剧。若有重叠移位,则该骨缩短,可见掌骨头凹陷,握掌时尤为明显。掌骨颈,掌骨干骨折,常可有骨擦音。

(7)指骨骨折:骨折有横断、斜形、螺旋、粉碎或波及关节面等。骨折后局部疼痛、肿胀,手指伸屈功能受限。有明显移位时,近节、中节指骨骨折可有成角畸形,末节指骨基底部背侧撕脱骨折有锤 状指畸形,手指不能主动伸直。同时可扪及骨擦音,有异常活动。

骨折的分类及诊断方法

骨折分类的目的,在于明确骨折的部位和性质,利用临床上正确、完善地诊断和选择合适的治疗方法。各种骨折的分类和名称。

骨折的类型:

(一)依据骨折是否和外界相通可分为:

1.开放性骨折 骨折附近的皮肤和粘膜破裂,骨折处与外界相通

耻骨骨折引起的膀胱或尿道破裂,尾骨骨折引起的直肠破裂,均为开放性骨折。因与外界相通,此类骨折易受到污染。

开放骨折:(1)耻骨骨折伴有后尿道破裂 ;(2)尾骨骨可引起直肠破裂;

2.闭合性骨折 骨折处皮肤或粘膜完整,不与外界相通。此类骨折没有污染。

(二)依据骨折的程度分类:

1.完全性骨折 骨的完整性或连续性全部中断,管状骨骨折后形成远、近两个或两个以上的骨折段。横形、斜形、螺旋形及粉碎性骨折均属完全性骨折。

2.不完全性骨折 骨的完整性或连续性仅有部分中断,如颅骨、肩胛骨及长骨的裂缝骨折,儿童的前肢骨折等均属不完全性骨折。

骨折的诊断方法:

凡疑为骨折者应常规进行X线拍片检查,可显临床上难以发现的不完全性骨折、深部的骨折、关节内骨折和小的撕脱性骨折等,即使临床上已表现为明显骨折者,X线拍片检查也是必要的,可以帮助了解骨折的类型和具体情况,对治疗具有指导意义。

骨折的X线检查一般应拍摄包括邻近一个关节在内的正、侧位片,必要时须加摄斜位、切线位或健侧相应部位的x光片。仔细阅读x光片后应辨明以下几点:

(1)骨折是损伤性或病理性。

(2)骨折是否移位,如何移位。

(3)骨折对位对线是否满意,是否需要整复。

(4)骨折是新鲜的还是陈旧的。

(5)有否临近关节或骨损伤。

治疗骨折,不能打“折扣”

骨折的治疗方式一般采用“三步阶梯疗法”,彻底打破的传统疗法的局限性,骨折病人的典型表现是伤后出现局部变形、肢体等出现异常运动、移动肢体时可听到骨擦音,此外,伤口剧痛,局部肿胀、淤血,伤后出现运动障碍。出现外伤后尽可能少搬动病人,如须搬动必须动作谨慎、轻柔、稳妥,以不增加病人痛苦为原则。

治疗骨折的最终目的是使受伤肢体最大可能的。最大限度的恢复其功能。因此。在骨折治疗中,其复位、固定、功能锻炼这三基本原则十分重要。

第一步、复位:是将骨折后发生移位的骨折断端重新恢复正常或接近原有正常位置,以重新恢复骨骼的支架作用。复位的方法有闭合复位和手术复位、外固定架复位。

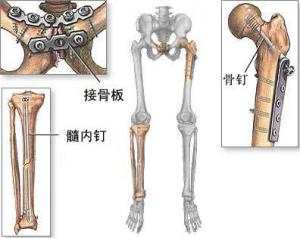

第二步、固定:骨折复位后,因为其不稳定,容易发生再移位,因此要采用不同的方法将其固定在满意的位置上,使其逐渐愈合。常用的固定方法有:小夹板、石膏绷带、外固定支架、牵引制动固定等,这些叫外固定。如果通过手术切开上钢板、钢针、髓内针、螺丝钉等,就叫内固定。

第三步、功能锻炼:通过受伤肢体肌肉收缩,增加骨折周围组织的血液循环,促进骨折愈合,防止肌肉萎缩,通过主动或被动活动未被固定的关节,防止关节粘连、关节囊挛缩等,使受伤肢体的功能尽快恢复到骨折前的正常状态。

骨折手术后早期锻炼很重要!

所谓早期,是指受伤或手术后3周或6周以内,具体时间需根据骨折的部位、年龄及程度来决定,特别是要定期复查x线来判断骨折愈合情况。此时的功能锻炼,既要早期进行,又要适可而止,要随时和主治医生沟通,调整功能锻炼方法。

骨折术后早期锻炼的具体方法是:

首先是抬高患肢,消除肿胀,同时进行未固定的关节锻炼。上肢或下肢骨折时,一般手指及足趾并未固定。因此必须每天活动末端的关节。

此外还应作肌肉收缩锻炼。四肢骨折石膏固定后,虽说关节已不能活动,但肌肉还可作收缩锻炼。每天主动的多次作肌肉收缩,每次大约20分钟,这样可以促进肢体的静脉及淋巴回流,消除肿胀,减少肌肉之间的粘连,减慢肌肉萎缩,给骨折部位造成一定的生理压力。促进骨折的愈合。

骨折部位两端的关节或关节内骨折的关节功能锻炼,必须根据不同的治疗方法来进行。有些骨折经手术做了坚强的内固定,即可早期练习关节活动,有些必须稍晚些锻炼,此时的功能锻炼必须在医生的指导下进行。

总之,病人骨折后在医院内做了复位、石膏固定,不要以为万事大吉,必须向医生问清楚如何进行早期功能锻炼。这样,才能有利于肢体的康复,并避免并发症的发生。

骨折术后功能锻炼及饮食注意事项

现在骨折的人越来越多,骨折是较严重的外伤,特别是需要手术修复的骨折,因此帮助受伤肢体的恢复,也就显得十分重要。体质强壮,气血循环好的人,骨折的恢复会比较快点。要达到这目的,一要注意受伤肢体的功能锻炼,二要注意饮食起居。

一、骨折后功能锻炼有对于功能恢复

功能锻炼是治疗骨折的重要组成部分,可使患肢迅速恢复正常功能。为了更好地进行功能锻炼,必须充分发挥病人的主观能动性。功能锻炼,必须按一定的方法,循序渐进,否则也可引起不良后果。

1、骨折早期:伤后1—2周内,患肢局部肿胀,疼痛,容易发生再移位。此朗功能锻炼的主要形式是使思肢肌肉作舒张收缩活动。前臂骨折时,可作轻微的握拳及手指的伸展活动, 上臂仅作舒缩活动,上下关节则不活动,而身体其他各部位均应进行功能锻炼。此期功能锻炼的目的是促使患肢血液循环,有利于消肿,防止肌萎缩,避免关节僵硬。

2、骨折中期:2周以后患肢肿胀消退,局部疼痛逐渐消失,骨折端也有某种程度上的连接,骨折部日趋稳定。此时除继续进行患肢肌肉的舒缩活动外,可在医生指导和他人帮助下,逐步活动上下关节,动作应缓慢,活动范围应由小到大。至接近临床愈合时,应增强活动次数,加大运动幅度和力量,例如:前臂骨折小夹板间定时可址行伸展腕肘关节运动。

3、骨折后期:骨折愈合后,功能锻炼主要方式是加强患肢关节的主动活动锻炼,使各关节能迅速恢复正常活动范围,此时如仍残留关节僵硬等功能障碍,功能锻炼更应积极。配合理疗,中医方剂熏洗,特有助于关节功能恢复。

骨折后的功能锻炼时间、形式、强度及骨折约定期复查,应该在专科医生指导下进行。

骨折恢复期三个阶段的膳食:

第一阶段:骨折早期膳食

骨折的恢复需要三个阶段,因此要根据不同期的特点来安排膳食:

早期(骨折1周至2周),受伤部位淤血肿胀,经络不通,气血阻滞,此期应以活血化淤,行气消散为主。饮食方面要以清淡为主,如蔬菜、水果、牛奶、蛋类、豆制品、鱼汤、瘦肉等,忌食酸辣、燥热、油腻,尤不可过早吃肥腻滋补之品,如骨头汤、油腻的汤等,使得淤血肿胀难以消散。

第二阶段:骨折中期膳食

中期(骨折后2周至4周),骨折所引起的疼痛已缓解,淤肿虽消但未尽,骨尚未连接,此期应以祛淤生新,接骨续筋为主。

饮食方面由清淡转为适当的高营养食物,以满足骨痂生长的需要,可在初期的食谱上加以骨头汤、鸡汤之类,多吃些青菜、番茄、萝卜等维生素含量丰富的蔬菜,以促进骨痂生长,膳中可加入一些接骨如续断、骨碎补等。简单食疗:当归10克,骨碎补10克,续断10克,新鲜猪排250克,炖煮1小时以上,汤肉共进。

第三阶段:骨折晚期膳食

晚期(骨折后5周以上)骨折部位肿胀基本吸收,已经开始有骨痂生长。治疗宜补,通过补益肝肾气血,以促进更牢固的骨痂生成,饮食上可以解除禁忌,能饮酒者可选用杜仲骨碎补酒、鸡血藤酒等。简单食疗:枸杞子10克,骨碎补15克,续断10克,薏苡仁30克。将骨碎补与续断先煎去渣,再入薏苡仁煮软后,加入枸杞子稍煮即可。